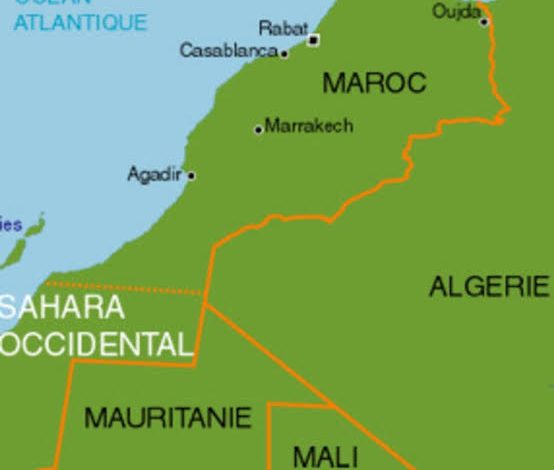

- Le Sahara occidental, ou la tentation américaine d’un monopole sur la paix

Par : Salah Lakoues

Sous couvert d’efficacité diplomatique, les États-Unis, « penholder » au Conseil de sécurité sur le dossier du Sahara occidental, cherchent à imposer une solution politique prédéfinie qui trahit l’esprit du droit international. En soutenant sans nuance le plan d’autonomie marocain, Washington marginalise le Front Polisario, ignore la voix du peuple sahraoui et éloigne encore davantage la perspective d’une paix régionale inclusive.

Une diplomatie sous tutelle américaine

La récente présentation par les États-Unis d’un projet de résolution sur le Sahara occidental a déclenché une onde de choc diplomatique. En sa qualité de « penholder », Washington détient la plume qui rédige le texte final soumis au Conseil de sécurité des Nations unies. Mais au lieu d’assumer ce rôle avec neutralité, les États-Unis ont choisi la voie d’une solution imposée.

Le texte américain consacre le plan d’autonomie marocain de 2007 comme « la seule base crédible » de règlement du conflit. Il y fixe même un calendrier impératif, limitant à trois mois le renouvellement du mandat de la MINURSO (Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental). Cette démarche transforme une mission de paix en un simple instrument de validation politique, au mépris du mandat onusien originel : organiser un référendum d’autodétermination.

Une telle orientation rompt avec la tradition de consensus et de concertation qui, malgré ses lenteurs, garantissait la légitimité des décisions du Conseil de sécurité. En écartant la voie du dialogue et en marginalisant les Sahraouis eux-mêmes, Washington envoie un signal clair : la question du Sahara occidental ne sera plus arbitrée sur la base du droit, mais sur celle du rapport de forces.

Le retour du monopole de la force

Cette approche unilatérale traduit un retour au monopole de la force, dénoncé depuis longtemps par la Russie, la Chine et plusieurs pays du Sud global. En imposant une solution sans concertation, les États-Unis font de l’ONU un instrument d’exécution de leur politique régionale, plutôt qu’une enceinte de médiation.

Pour le Front Polisario, cette initiative constitue une « dérive grave et sans précédent ». Son représentant à New York y voit une violation du statut international du territoire et une remise en cause du principe fondamental d’autodétermination inscrit dans la Charte des Nations unies. L’Algérie, de son côté, rejette fermement le projet, dénonçant une tentative de court-circuiter le processus onusien et d’imposer une solution contraire aux résolutions historiques du Conseil.

La position américaine bénéficie toutefois du soutien actif de la France et du Royaume-Uni, qui voient dans cette approche un moyen de stabiliser le Maghreb selon une logique d’alignement occidental. Mais cette « stabilité » ressemble davantage à une paix de façade, obtenue par la contrainte plutôt que par le dialogue.

Un multilatéralisme vidé de son sens

Le risque dépasse le seul dossier saharien. En actant le primat des intérêts géopolitiques sur le droit des peuples, le Conseil de sécurité se transforme en chambre d’enregistrement de la volonté des grandes puissances.

Cette dérive affaiblit la crédibilité de l’ONU, déjà mise à rude épreuve par la paralysie face aux guerres en Ukraine et à Gaza. Elle alimente le sentiment, dans le Sud global, que le multilatéralisme n’est plus qu’une façade masquant la domination occidentale. La diplomatie américaine, en s’arrogeant le rôle d’arbitre unique, donne raison à ceux qui dénoncent une ONU à géométrie variable : intransigeante quand il s’agit d’autrui, complaisante quand il s’agit des alliés de Washington.

L’ombre portée du “monde unipolaire”

Cette évolution fait directement écho aux mises en garde de Vladimir Poutine lors de la Conférence de Munich en 2007, lorsqu’il dénonçait le danger d’un monde régi par un seul centre de pouvoir.

« Le monopole de la force, sans respect pour le droit international, affaiblit la stabilité mondiale et engendre le chaos », déclarait alors le président russe. Ses mots trouvent aujourd’hui une résonance particulière : le traitement du dossier saharien illustre précisément cette dérive où l’usage de la puissance remplace la recherche du compromis.

Le refus de reconnaître la diversité des trajectoires politiques et la souveraineté des peuples n’est plus l’apanage de la période post-soviétique ; il se manifeste désormais au cœur même du système onusien. Le Sahara occidental devient ainsi un laboratoire du déséquilibre mondial, où s’affrontent deux visions du monde : celle du pluralisme et celle du contrôle.

Un Maghreb pris en otage

Les conséquences régionales d’une telle orientation sont considérables. En marginalisant le rôle de l’Algérie, acteur central et voisin concerné, les États-Unis contribuent à geler tout rapprochement maghrébin.

Depuis des années, Alger plaide pour une solution négociée, fondée sur le droit international et la reconnaissance du peuple sahraoui comme partie prenante. Cette approche, fidèle à la doctrine algérienne de non-alignement et de non-ingérence, vise à préserver la stabilité du Maghreb et à favoriser une intégration régionale longtemps entravée.

Or, en contournant ces principes, la résolution américaine risque d’envenimer les tensions bilatérales, de compromettre la coopération régionale et d’alimenter les divisions qui fragilisent déjà l’espace nord-africain.

Cette position éloigne la paix du Maghreb, alors même que celle-ci devrait être l’objectif prioritaire de négociations sincères, directes et inclusives entre toutes les parties concernées. En substituant la pression diplomatique à la concertation, Washington fait le choix d’un rapport de force qui pourrait, à terme, accentuer la méfiance et la polarisation.

L’Algérie et le Sud global face à la recomposition de l’ordre mondial

Dans ce contexte, l’Algérie s’impose comme l’un des derniers défenseurs d’une approche fondée sur le droit international et le multilatéralisme équilibré.

Membre non permanent du Conseil de sécurité depuis 2024, Alger plaide pour un élargissement de la représentation africaine et pour la réaffirmation du rôle souverain des peuples dans le règlement des conflits. Son refus de toute solution imposée au Sahara occidental s’inscrit dans cette cohérence historique : celle d’un pays né de la lutte contre la domination et profondément attaché au principe de l’autodétermination.

De manière plus large, le Sud global observe avec inquiétude la dérive d’un système international où les décisions majeures se prennent sans lui. Face à ce constat, de nouveaux pôles émergent : les BRICS élargis, où la Russie, la Chine, l’Inde et plusieurs puissances régionales redéfinissent les équilibres économiques et politiques mondiaux.

Ce mouvement reflète une aspiration commune à un monde multipolaire, fondé sur le respect mutuel et la coopération entre égaux. En ce sens, le traitement du dossier saharien devient un révélateur : il met en lumière l’incapacité du système onusien à s’adapter à la nouvelle réalité du XXIᵉ siècle.

Pour une paix fondée sur le droit, non sur la contrainte

Le Sahara occidental n’est pas seulement un territoire en attente de solution politique. Il est devenu un symbole du déséquilibre du système international. En imposant un modèle unique, en contournant le principe d’autodétermination et en restreignant le rôle des acteurs régionaux, la diplomatie américaine prend le risque de transformer un conflit gelé en fracture durable.

Or, comme le rappelait l’esprit fondateur des Nations unies, la paix ne peut exister sans justice. Et la justice, dans ce cas précis, passe nécessairement par le respect du droit du peuple sahraoui à décider librement de son avenir.

Aucune stabilité durable ne peut être construite sur la négation des peuples. Ce qui est en jeu au Sahara occidental dépasse les frontières du Maghreb : c’est la crédibilité du système international et la possibilité d’un ordre mondial réellement équilibré.

La gestion américaine du dossier saharien révèle une crise de confiance dans le multilatéralisme. En transformant le Conseil de sécurité en simple vecteur d’une diplomatie de puissance, Washington prend le risque d’éroder l’institution la plus symbolique de la coopération mondiale.

Entre le droit et la force, il faut choisir : soit le respect des principes universels qui fondent l’ONU, soit la dérive vers un ordre international de plus en plus fragmenté, où les peuples, comme celui du Sahara occidental, ne sont plus que des variables d’ajustement.

S. L